Imprescindibles

Ficción

No Ficción

Ciencias y tecnología Biología Ciencias Ciencias naturales Divulgación científica Informática Ingeniería Matemáticas Medicina Salud y dietas Filología Biblioteconomía Estudios filológicos Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura

Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Derecho Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Sociología Historia Arqueología Biografías Historia de España Historia Universal Historia por países

Infantil

Juvenil

#Jóvenes lectores Narrativa juvenil Clásicos adaptados Libros Wattpad Libros Booktok Libros de influencers Libros de Youtubers Libros Spicy Juveniles Libros LGTBIQ+ Temas sociales Libros ciencia ficción Libros de acción y aventura Cómic y manga juvenil Cómic juvenil Manga Shonen Manga Shojo Autores destacados Jennifer L. Armentrout Eloy Moreno Nerea Llanes Hannah Nicole Maehrer

Libros de fantasía Cozy Fantasy Dark academia Hadas y Fae Romantasy Royal Fantasy Urban Fantasy Vampiros y hombres lobo Otros Misterio y terror Cozy mistery Policiaca Spooky Terror Thriller y suspense Otros

Libros románticos y de amor Dark Romance Clean Romance Cowboy Romance Mafia y amor Romance dramatico Romcom libros Sport Romance Otros Clichés Enemies to Lovers Friends to Lovers Hermanastros Slow Burn Fake Dating Triángulo amoroso

Cómic y manga

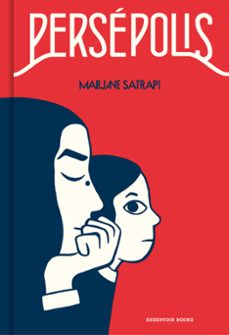

Novela gráfica Novela gráfica americana Novela gráfica europea Novela gráfica de otros países Personajes, series y sagas Series y sagas Star Wars Superhéroes Cómics DC Cómics Marvel Cómics otros superhéroes Cómics Valiant

eBooks

Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Juvenil Más de 13 años Más de 15 años Infantil eBooks infantiles

Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Historia Historia de España Historia Universal Arte Cine Música Historia del arte

Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Filología Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura Estilo de vida Cocina Guías de viaje Ocio y deportes

ANA MARIA AMAR SANCHEZ

Recibe novedades de ANA MARIA AMAR SANCHEZ directamente en tu email

Filtros

Del 1 al 5 de 5

BEATRIZ VITERBO EDITORA 9789508450876

Este libro se interesa en las conexiones de la literatura con los géneros y estéticas de la cultura de masas. En todos los relatos considerados puede leerse la seducción que ejercen las formas de la cultura popular, paralela a la producida -y buscada- en el lector, pero seguida de una inevitable "traición". Amor e infidelidad hacia las formas masivas: los textos las usan, las integran pero no pueden evitar marcar la diferencia, que es la diferencia con "la otra cultura". Y es en esa distancia entre el uso seductor y la decepción de lo esperado que se abre la posibilidad de una lectura política. El conjunto de textos elegidos pertenece a un momento de fuerte predominio de los medios masivos, cuando autores como Roberto Arlt, Rodolfo Walsh, Manuel Puig, Luis Rafael Sánchez y sus usos de la cultura mediática ya se han transformado en canónicos. A partir de ellos, se desarrolla en los últimos treinta años del siglo XX en América Latina una narrativa que recoge esa tradición y trata de consolidar un espacio dominante en el sistema literario: los textos de Juan Sasturain, Rubem Fonseca, Paco Ignacio Taibo II, Ana Lydia Vega, Luis Zapata, Roberto Drummond, Alberto Fuguet entre otros mantienen un perpetuo equilibrio entre la diferencia y la integración con esa otra cultura, estableciendo un espacio donde se la usa y se la "deforma" a la vez. Este trabajo busca ponerlos en contacto, encontrar comunes filiaciones: ver los hilos que los unen significa pensarlos en una de las direcciones posibles en las que pueden ser leídos, jugar con las redes que ellos mismos tejen, intentar escuchar el diálogo que sostienen. ANA MARÍA AMAR SÁNCHEZ

Ver más

Tapa blanda

IBEROAMERICANA 9783968692715

¿Cuál es la relación entre estética y política, entre literatura y violencia política? Este libro se ocupa de esos vínculos que se manifiestan como articulaciones específicas de los textos, espacios donde la politica es una cuestion que atañe a la estetica. Pensar lo politico en la literatura invita a leer su inscripcion en el interior mismo de las ficciones, como resultado de modos de representar que establecen un "equilibrio inestable" entre ambos campos.Distintas son las estrategias que llevan adelante los relatos: una genealogia definida por sus mecanismos evasivos para nombrar el horror y la violencia extrema que va de Borges, Julio Cortazar, Rodolfo Walsh, Ricardo Piglia hasta Alejandra Costamagna o Julian Lopez; las obras de Eduardo Lalo y de Mario Levrero, siempre oscilantes entre la ficcion y el ensayo, en las que el repliegue en la interioridad y la obsesion por la escritura aislan del mundo externo, concebido como espacio hostil y violento; la narrativa de Leonardo Padura y Pablo Montoya, donde la historia y la imagen, pictorica y fotografica, son los espacios de la "negociacion".En todos los casos, narrar la violencia politica vincula el que contar con el como hacerlo: los relatos construyen asi una etica de la escritura que es, de por si, una estetica politica.

Ver más

eBook

ANTHROPOS 9788476589410

¿Cómo se sobrevive a una derrota? ¿Cómo vivir entre los vencedores? ¿Cómo mantener la memoria viva después de la pérdida? Las literaturas española y latinoamericana han buscado dar respuestas a estos interrogantes, se han ocupado de diversas derrotas políticas y han representado distintas alternativas para sobrevivir a ellas. Se trata de una narrativa que enfrenta un dilema tan inquietante como es la aceptación de una derrota y sus consecuencias. Es decir, pone al lector frente a su propia interpretación de la pérdida, frente a la universal dificultad y resistencia para reconocerla y le permite reflexionar sobre algunos episodios de los dolorosos tiempos que a muchos les han tocado vivir.

Ver más

Tapa blanda

IBEROAMERICANA 9788491922698

¿Cuál es la relación entre estetica y política, entre literatura y violencia política? Estos vínculos se manifiestan como articulaciones específicas de los textos, espacios donde la política es una cuestion que atañe a la estetica. Pensar lo politico en la literatura invita a leer su inscripcion en el interior mismo de las ficciones, como resultado de modos de representar que establecen un “equilibrio inestable” entre ambos campos.

Ver más

Tapa blanda

Del 1 al 5 de 5