Imprescindibles

Ficción

No Ficción

Ciencias y tecnología Biología Ciencias Ciencias naturales Divulgación científica Informática Ingeniería Matemáticas Medicina Salud y dietas Filología Biblioteconomía Estudios filológicos Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura

Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Derecho Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Sociología Historia Arqueología Biografías Historia de España Historia Universal Historia por países

Infantil

Juvenil

#Jóvenes lectores Narrativa juvenil Clásicos adaptados Libros Wattpad Libros Booktok Libros de influencers Libros de Youtubers Libros Spicy Juveniles Libros LGTBIQ+ Temas sociales Libros ciencia ficción Libros de acción y aventura Cómic y manga juvenil Cómic juvenil Manga Shonen Manga Shojo Autores destacados Jennifer L. Armentrout Eloy Moreno Nerea Llanes Hannah Nicole Maehrer

Libros de fantasía Cozy Fantasy Dark academia Hadas y Fae Romantasy Royal Fantasy Urban Fantasy Vampiros y hombres lobo Otros Misterio y terror Cozy mistery Policiaca Spooky Terror Thriller y suspense Otros

Libros románticos y de amor Dark Romance Clean Romance Cowboy Romance Mafia y amor Romance dramatico Romcom libros Sport Romance Otros Clichés Enemies to Lovers Friends to Lovers Hermanastros Slow Burn Fake Dating Triángulo amoroso

Cómic y manga

Novela gráfica Novela gráfica americana Novela gráfica europea Novela gráfica de otros países Personajes, series y sagas Series y sagas Star Wars Superhéroes Cómics DC Cómics Marvel Cómics otros superhéroes Cómics Valiant

eBooks

Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Juvenil Más de 13 años Más de 15 años Infantil eBooks infantiles

Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Historia Historia de España Historia Universal Arte Cine Música Historia del arte

Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Filología Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura Estilo de vida Cocina Guías de viaje Ocio y deportes

VALERIA SARDI

Recibe novedades de VALERIA SARDI directamente en tu email

Filtros

Del 1 al 2 de 2

LIBROS DEL ZORZAL 9789875990173

Maestros, profesores y padres, todos aquellos que se interesan por la educación sienten nostalgia por un pasado concebido como edad dorada en la cual todos leían y escribían, ninguno tenía dificultades para vincularse con la cultura escrita, los chicos llegaban atfabetizados a la escuela, ser docente no sólo era una forma de ascender socialmente sino también un trabajo donde no era necesario inventar, constantemente, nuevos modos de enseñar porque los chicos aprendían como sin querer. ¿Cuánto hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Todos -inmigrantes, obreros, artesanos, albañiles- tenían las oportunidades para acceder a los mismos saberes? ¿Los alumnos aprendían sin darse cuenta? ¿Los profesores y maestros no reflexionaban sobre sus prácticas? ¿Los docentes no necesitaban probar nuevos modos de enseñar? El presente libro intenta dar respuesta a estos interrogantes a través de la historización de la enseñanza de la lengua y la literatura. Para reconstruir las prácticas de lectura y escritura se indagan diversas fuentes históricas escritas, orales e icónicas, que develan la multiplicidad de dimensiones que se ponen en juego en la experiencia de enseñar y aprender.

Ver más

Tapa blanda

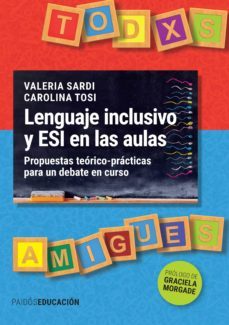

VALERIA SARDI y CAROLINA TOSI

PAIDOS ARGENTINA 9789501203257

¿A qué se le llama "lenguaje inclusivo"? ¿Qué relaciones existen entre su uso y la Educación Sexual Integral (ESI)? ¿Es posible enseñar y usar el lenguaje inclusivo en contextos educativos? ¿Cómo lo caracterizan las y los especialistas: como parte de un cambio linguistico amplio o como una intervencion discursiva individual, es decir, a cargo de cada hablante? ¿Por que hay quienes lo aceptan y quienes lo rechazan? ¿Cuales son los principales recursos del lenguaje no sexista e inclusivo de genero? En la Argentina el lenguaje no sexista emergio en forma masiva en los discursos sociales a partir de las acciones de #NiUnaMenos, colectivo feminista formado en 2015. Quienes defienden la tesis de la falta de representacion simbolica de las mujeres en el lenguaje afirman que el uso del masculino generico para referirse a los dos sexos no consigue representar a todxs, pues oculta o excluye a las mujeres, en la medida en que se basa en un pensamiento androcentrico que considera a los varones como sujetos de referencia y a las mujeres seres dependientes o que viven en funcion de ellos. Quienes, en cambio, no avalan su uso, sostienen que se trata de un cambio forzado, impuesto por pequeños grupos de elite, irrelevante en la lucha por la emancipacion de las mujeres y los colectivos por la diversidad, e incorrecto a nivel gramatical. Es que el fenomeno del lenguaje inclusivo ha provocado las mas variadas reacciones en la sociedad: desde empatia y adhesion hasta rechazo, burlas y actitudes agresivas y virulentas. En este libro, Carolina Tosi y Valeria Sardi abordan estas cuestiones centrales de la agenda actual, haciendo un recorrido por diferentes ambitos, desde el tratamiento del lenguaje inclusivo en los medios, en la normativa educativa y en la Real Academia Española, al tiempo que recuperan la historizacion y promulgacion de la Educacion Sexual Integral (ESI) para pensar con los lectores y las lectoras sobre que lengua "debe" enseñarse en las aulas. El libro concluye con una serie de propuestas, secuencias didacticas y actividades que dan cuenta de la necesaria discusion sobre esta cuestion, cuyo debate recien empieza.

Ver más

eBook

Del 1 al 2 de 2