Imprescindibles

Ficción

No Ficción

Ciencias y tecnología Biología Ciencias Ciencias naturales Divulgación científica Informática Ingeniería Matemáticas Medicina Salud y dietas Filología Biblioteconomía Estudios filológicos Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura

Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Derecho Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Sociología Historia Arqueología Biografías Historia de España Historia Universal Historia por países

Infantil

Juvenil

#Jóvenes lectores Narrativa juvenil Clásicos adaptados Libros Wattpad Libros Booktok Libros de influencers Libros de Youtubers Libros Spicy Juveniles Libros LGTBIQ+ Temas sociales Libros ciencia ficción Libros de acción y aventura Cómic y manga juvenil Cómic juvenil Manga Shonen Manga Shojo Autores destacados Jennifer L. Armentrout Eloy Moreno Nerea Llanes Hannah Nicole Maehrer

Libros de fantasía Cozy Fantasy Dark academia Hadas y Fae Romantasy Royal Fantasy Urban Fantasy Vampiros y hombres lobo Otros Misterio y terror Cozy mistery Policiaca Spooky Terror Thriller y suspense Otros

Libros románticos y de amor Dark Romance Clean Romance Cowboy Romance Mafia y amor Romance dramatico Romcom libros Sport Romance Otros Clichés Enemies to Lovers Friends to Lovers Hermanastros Slow Burn Fake Dating Triángulo amoroso

Cómic y manga

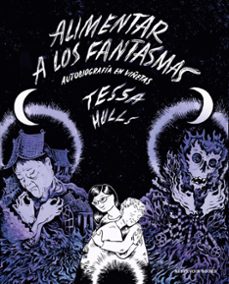

Novela gráfica Novela gráfica americana Novela gráfica europea Novela gráfica de otros países Personajes, series y sagas Series y sagas Star Wars Superhéroes Cómics DC Cómics Marvel Cómics otros superhéroes Cómics Valiant

Cómics Libros de ilustración Cómic de humor Comic erótico Historia y técnica del cómic Cómic infantil y juvenil Cómic infantil Cómic juvenil

Top más leídos

eBooks

Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Juvenil Más de 13 años Más de 15 años Infantil eBooks infantiles

Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Historia Historia de España Historia Universal Arte Cine Música Historia del arte

Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Filología Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura Estilo de vida Cocina Guías de viaje Ocio y deportes

JORGE DANIEL LEMUS

Recibe novedades de JORGE DANIEL LEMUS directamente en tu email

Filtros

Del 1 al 2 de 2

CORPUS 9789509030312

Tanto desde el punto de vista macro, propio de los sistemas de salud y salud pública, como desde el micro, que interesa a las unidades individuales productoras de servicios de atención de la salud, la investigación en sistemas y servicios de salud ganó protagonismo fundamentalmente como compromiso concreto para investigar factores relacionados a la salud de las poblaciones. Debe lidiar con el bien conocido problema de la variabilidad de la práctica médica que es uno de los campos de acción preponderantes y plantea serias dudas sobre la indicación apoyada en la evidencia de una gran cantidad de intervenciones y sobre todo y principalmente de los resultados para los pacientes. La propia OMS sienta la importancia de la investigación en sistemas y servicios, a la que define como la investigación y evaluación sistemática de aspectos específicos relacionados con el desarrollo y funcionamiento de los servicios de salud. Proporciona la información básica sobre el estado de salud y enfermedad de la población, procura desarrollar instrumentos para la prevención, cura y alivio de los efectos de las enfermedades, y se empeña en planificar mejores enfoques para los servicios de salud individuales y comunitarios. Estas amplias definiciones engloban un vasto espectro de actividades de investigación, de distintas áreas disciplinarias, que proveen bases científicas para la estructuración del nuevo campo, tales como la epidemiología, la investigación clínica y las ciencias sociales y últimamente también incluyen a aquellas vinculadas a la formación del recurso humano que se forma académicamente para insertarse en este contexto y la calidad de los sistemas educativos que propenden a tal fin, aportando cada una sus específicos puntos de vista y utilizando sus propios instrumentos metodológicos, puntos todos estos los que la presente obra se ocupa detenidamente.

Ver más

Tapa blanda

CORPUS 9789509030558

La Epidemiología es sin duda la disciplina básica de la Salud Pública. Si bien esta afirmación es ampliamente compartida no siempre se la asume como válida pues muchos de los desarrollos conceptuales, metodológicos y prácticos en el campo de la disciplina en los últimos 50 años en la Región parecen haber estado más vinculados a las necesidades y demandas de carácter académico o a las posibilidades de financiamiento que a las necesidades de intervención: al haber sido formados muchos epidemiólogos en los países desarrollados, han respirado una atmósfera en la que no se privilegia el compromiso y vínculo con los servicios y programas de salud. Es importante además, reconocer que ha ocurrido en recientes decenios un deterioro significativo de las instituciones de Salud Pública en muchos de los países de América Latina, tendiendo a privilegiarse una racionalidad de eficiencia económica, y en tanto ésta mira a la población desde la perspectiva de lo que ocurre en los servicios, la racionalidad puramente epidemiológica está más preocupada por las inequidades sociales, por los problemas prioritarios, por la identificación de riesgo y vulnerabilidad, por realizar una oportuna vigilancia y por evaluar el impacto de las intervenciones. Es necesario -y hasta imperioso- que ambas racionalidades se amalgamen tanto a nivel de la definición de políticas, como en la gerencia misma de servicios y programas, a nivel nacional, regional y local, para lo cual debe ocurrir una suerte de democratización de los conceptos, métodos y técnicas de la Epidemiología. Éstas deben hacerse accesibles a todos los trabajadores de la salud y actores sociales, que no necesariamente son ni serán especialistas de la disciplina. En este camino debe inscribirse el esfuerzo de desarrollar textos como el presente, cuyo contenido ha sido pensado en función de los trabajadores de salud, poniéndose el énfasis más en el cómo hacer las cosas que en el por qué hacerlas.

Ver más

Tapa blanda

Del 1 al 2 de 2